In den letzten Tagen frage ich mich immer häufiger, was aus dem Gastrojournalismus geworden ist. Früher waren Gastrojournalisten angesehene Persönlichkeiten, mit denen man angeregt über diverse Restaurantbeiträge oder -kritiken diskutieren konnte. Heute hingegen werden Texte oft sehr scharf formuliert, was eine fundierte Diskussion erschwert.

Gastrojournalismus-Beispiel: Jürgen Dollases Kritik

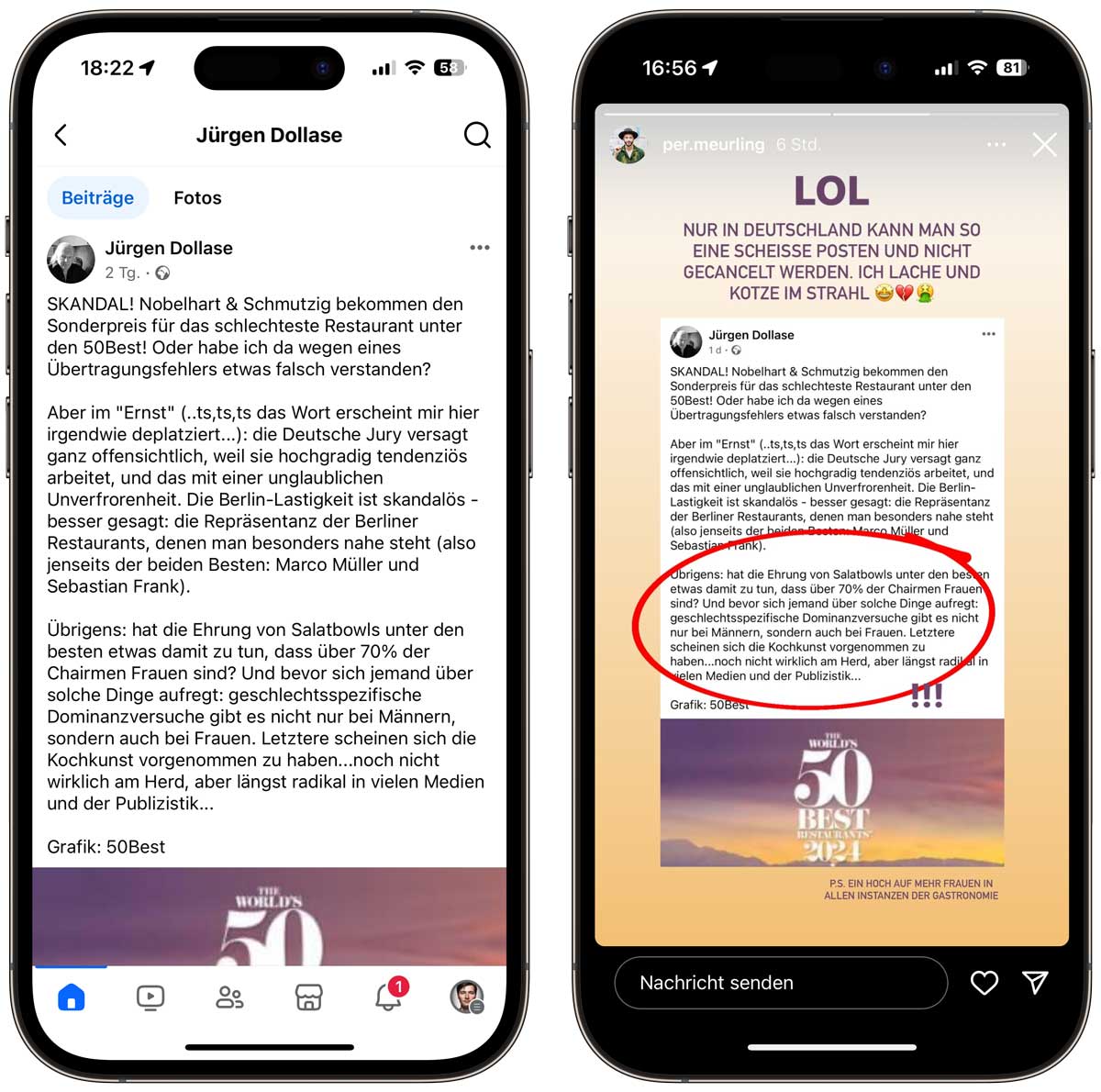

Ein aktuelles Beispiel dafür ist Jürgen Dollases Kritik an den Ergebnissen der „World’s 50 Best Restaurants“-Liste. In mehreren Facebook-Postings greift er vor allem die deutsche Jury scharf an. Er beginnt seinen Beitrag mit dem in Großbuchstaben geschriebenen Ausruf: „SKANDAL“.

„Die deutsche Jury versagt ganz offensichtlich, weil sie hochgradig tendenziös arbeitet, und das mit einer unglaublichen Unverfrorenheit. Die Berlin-Lastigkeit ist skandalös – besser gesagt: die Repräsentanz der Berliner Restaurants, denen man besonders nahe steht (also jenseits der beiden Besten: Marco Müller und Sebastian Frank).“

Bemerkenswert ist, dass beide Spitzenköche im Ranking nicht vertreten sind.

„Hat die Ehrung von Salatbowls unter den Besten etwas damit zu tun, dass über 70 Prozent der Chairmen Frauen sind? Und bevor sich jemand über solche Dinge aufregt: Geschlechtsspezifische Dominanzversuche gibt es nicht nur bei Männern, sondern auch bei Frauen. Letztere scheinen sich die Kochkunst vorgenommen zu haben… noch nicht wirklich am Herd, aber längst radikal in vielen Medien und der Publizistik.“

Wer Jürgen Dollase kennt, wird sich über diesen Umgangston wundern. Auch die These, die er abschließend aufstellt, ist schwer nachvollziehbar, obwohl andere Punkte diskutabel sind. Meiner Meinung nach disqualifiziert sich dieser gestandene Gastrojournalist hier selbst für eine vielleicht sogar notwendige Diskussion.

Wer ist Jürgen Dollase?

Jürgen Dollase ist ein sehr bekannter deutscher Gastrokritiker und -journalist. Er hat Kunst, Musik und Philosophie an der Kunstakademie Düsseldorf sowie den Universitäten Köln und Düsseldorf studiert. Seit den 1990er Jahren ist er in der Gastronomieszene aktiv und arbeitete an vielen Kochbuchprojekten mit Größen wie Stefan Steinheuer und Ingo Holland. Zuletzt arbeitete er mit Jan Hartwig an dessen Kochbuch „JAN: Labor der Liebe“.

Dollase veröffentlicht seit 1999 regelmäßig Kolumnen und Artikel in verschiedenen Publikationen, darunter die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und das Port Culinaire. Er ist Vorstandsmitglied der Deutschen Akademie für Kulinaristik und hat sich durch seinen einzigartigen Schreibstil und seine akribischen Analysen von Gerichten einen Namen gemacht.

Kurzum – dieser Mann weiß, wovon er spricht. Umso verwunderlicher sind der Ton und die Thesen, die er hier anschlägt. Dass solches Gebaren im Internetzeitalter nicht lange auf eine Antwort warten muss, war zu erwarten. Per Meurling reagierte prompt: „Nur in Deutschland kann man so eine Scheiße posten und nicht gecancelt werden. Ich lache und kotze im Strahl.“

Per Meurlings Reaktion

Per Meurling ist ein renommierter Food- und Restaurantblogger, der in der digitalen Technologie groß geworden ist. Er gründete 2012 den international bekannten Blog „Berlin Food Stories“. Durch seine Expertise in der Berliner Restaurantszene erlangte er schnell Bekanntheit.

Auf seinem Instagram-Konto @berlinfoodstories teilt Per seine kulinarischen Entdeckungen und Erfahrungen. Seine Leidenschaft für gutes Essen macht ihn zu einer beliebten Quelle für Menschen, die nach neuen Restaurants in Berlin suchen.

Für mich wäre es jedoch niemals infrage gekommen, einen so erfahrenen Journalisten wie Jürgen Dollase öffentlich in dieser Weise anzugehen. Ich bin kein großer Fan von Dollases detaillierter Auseinandersetzung mit Essen, aber ich hätte mir eine Diskussion auf Augenhöhe gewünscht, anstatt zu kritisieren, dass er nicht „gecancelt“ wurde. Nur so kann man ungerechtfertigte Vorwürfe entkräften.

So bleibt der fade Beigeschmack, dass der Verfall der Debattenkultur in Deutschland nun auch im Gastrojournalismus angekommen ist.

Ein weiterer interessanter Artikel zu diesem Kontext ist hier zu finden.

Gastrojournalismus-Beispiel: „Einmal Jastrokrise hausgemacht…“

Ein weiterer Fall ist Alexander Oetkers Beitrag bei ntv über die Gastrokrise. Er macht sich in meinen Augen regelrecht lustig über die nun vorherrschende Situation der Gastronomen, sei sie doch „hausgemacht“. Im Beitrag wird offen die Qualität der Hauptstadtgastronomie bemängelt, die laut Aussage des Autors nie mit anderen Gourmetregionen Deutschlands mithalten konnte. Er nennt auch Beispiele. Ganz besonders arbeitet er sich am Berliner 2-Sterne-Restaurant HORVÁTH ab. Das Agieren der Betreiber nennt er abfällig „Irrlichtern“.

Offenlegung: Das Horváth ist ein Kunde von mir. Diese Verbindung beeinflusst nicht meine Analyse der Kritik.

Zu den Gerichten schreibt er beispielsweise:

„…‘Erster Stich’ nennt er das Gericht, es ist gestockte Sahne mit Joghurtkulturen, eine Paprikainfusion und ein Sirup von Knoblauch-Kümmelessig. Das ist nicht nur reduziert, es ist simpel. Der Joghurt schmeckt nach Joghurt, die Paprika nach süßlich-schmieriger Paprika. Und der Kümmel nach Kümmel. In richtigen Gourmetrestaurants wäre das kein Gang, sondern ein Pre-Dessert, also die Auffrischung des Gaumens, bevor der süße Reigen der Patisserie beginnt – aber Patisserie gibt es im Horváth ja ohnehin nicht.“

Mag sein, dass er dieses Signature Dish als solches empfunden hat. Mag sein, dass er nur Kümmel und bei der Paprika eben nur selbige herausgeschmeckt hat. Das kann ich nicht beurteilen. Was ich aus eigener Erfahrung beurteilen kann, ist, dass genau dieser Gang für mich zu den absoluten Favoriten zählt, gerade weil er wunderbar komplex ist, obwohl die Darbietung zuerst etwas anderes erwarten lässt. Die Paprika schmeckt eben nicht nur süß, sondern kommt durch die Reduktion mit einer nicht zu unterschätzenden Bitternote daher. Der Kümmel schmeckt zudem nach deutlich mehr als nur Kümmelnoten, sondern birgt obendrein Salzigkeit, Säure und Umami, welches in fast jedem Gericht eine große Rolle spielt. Wer das nicht herausschmeckt oder als „erfahrener Gastrokritiker“ nicht bemerkt, sollte vielleicht doch ein wenig mehr hineinschmecken oder es als subjektives Missfallen des Kochstils werten.

Überhaupt hat der Kritiker wenig Gefallen an dem Konzept der emanzipierten Gemüseküche. Im Fokus von Sebastian steht der Knollensellerie, daraus macht er kein Geheimnis. Bei Herrn Oetker kommt das Gemüse jedoch überhaupt nicht gut an:

„…Er lackiert die dicke Scheibe und räuchert sie, dazu gibt es eine Quittenreduktion und eine Marmelade, sodass der Sellerie nun wie ein Barbecue-Gericht schmeckt. Vor allem aber schmeckt es gewaltig nach Sellerie und ist für ein – ich wiederhole noch mal den Preis – 190 Euro-Menü schlicht kein Hauptgericht, sondern eine gefühlte Sparfuchs-Frucht.“

Er führt Vergleiche zu Michel Bras an, um zu erklären, dass man Gemüse durchaus zum Star erheben und dafür viel Geld verlangen kann:

„Aber dann muss es eben mehr sein als minimal verarbeiteter Sellerie.“

Für mich scheint der gesamte Beitrag eine Art Feldzug gegen die Berliner Gastronomie zu sein. Vor allem wird gegen das Horváth gewettert, was ich bestenfalls bedenklich finde. Es wirkt arg befremdlich auf mich, wenn man sich den Frust auf die Berliner Gastroszene gezielt bei einem Restaurant ablädt.

Gastrojournalismus-Beispiel: Kritik an Jamie Oliver Kitchen

In letzter Zeit sehe ich immer mehr Publikationen, deren Standards ich infrage stelle. Ein Beispiel ist der Artikel von Niko Rechenberg über das Jamie Oliver Kitchen.

„Belanglos und beliebig“ thront die Überschrift über dem Artikel von Niko Rechenberg. „Das Jamie Oliver Kitchen in der Hauptstadt wollte cool werden, so wie der Held selbst – die Enttäuschung über die unpersönliche Touristenfalle ist bei den GOURMETWELTEN groß: Von einem Vorkämpfer für bessere und gesündere Küche darf jeder mehr erwarten“, leitet der Artikel ein, um weiter unten Signature Dishes wie die Currywurst-Pizza oder den Beetroot & Grape Salad zu zerlegen.

„Die Speisen kommen verwirrend süßlich daher und scheinen nach den modernen Studien-Ergebnissen der internationalen Convenience-Küche gebaut worden zu sein: der bekannten Fress-Formel 50:35 – 50 Prozent Kohlenhydrate/Zucker und 35 Prozent Fett – gerade Kinder und Jugendliche sollen so verleitet werden, mehr davon zu essen.“

Fair enough – es ist Rechenbergs gutes Recht, seine Meinung zu äußern und seine Leser zu informieren. Das Restaurant befand sich jedoch noch in der Pre-Opening-Phase. In dieser Phase sollen sich die Teammitglieder einspielen und Rezepte am Gast getestet werden, bevor die offizielle Eröffnung stattfindet. Diese war für den 5. Juni geplant, der Artikel erschien jedoch bereits am 3. Juni.

Nochmal: Es ist das Recht eines Kritikers, nach einem Besuch seine Meinung zu äußern. Aber erfahrene Gastrokritiker sollten wissen, dass es Phasen gibt, in denen ein Restaurant nicht auf Herz und Nieren geprüft wird, insbesondere in der Pre-Opening-Phase.

Persönliche Erfahrungen mit Gastrokritikern

Auch ich habe meine Erfahrungen mit Gastrokritikern gemacht. Meistens waren die Kritiken nachvollziehbar. Eine Ausnahme war jedoch Bernd Matthies’ Kritik an meinem Restaurant BLEND, das er am 1. Januar, also nach dem stressigen Silvesterabend, bewertete.

Silvester ist der umsatzstärkste Tag im Jahr, und das Team arbeitet oft am Limit. Dass der 1. Januar eine Herausforderung darstellt, versteht sich von selbst. Trotz der erschwerten Bedingungen wurde unser Restaurant an diesem Tag wie jeder andere bewertet. Die Kritik war vernichtend und wurde selbst von der Konkurrenz als unfair eingestuft.

Auch in einer neueren Kritik zum Dae Mon Restaurant zeigte sich Matthies wenig nachsichtig. Er bemängelte das zu schnelle Serviertempo, das kaum echten Genuss zuließ. Sätze wie „…Wir waren froh, nicht die optionale Wein- oder Teebegleitung gewählt zu haben, denn das wäre Slapstick mit Druckbetankung…“ lassen mich grübeln, welchen Anteil der Kritiker am Verlauf des Abends hat. Wäre es nicht das Einfachste gewesen, dem Service mitzuteilen, dass man es langsamer angehen möchte?

Erwartungen an Gastrojournalisten

Ich erwarte von Gastrojournalisten eine sachliche Kritik, die Missstände einzuordnen weiß. In Zeiten, in denen viele Restaurants alles tun, um wieder ein geregeltes Gästeaufkommen zu erreichen, kann reißerische Kritik schnell schädlich sein. Es geht dabei nicht nur um den Chefkoch, sondern um das gesamte Service- und Küchenteam, das unter solchen Umständen leiden kann. Das kann im schlimmsten Fall existenzvernichtend sein.

Ich habe zunehmend den Eindruck, dass Beiträge immer reißerischer verfasst werden, um mehr Klicks zu erhalten oder sich besser zu verkaufen.